SECONDA DOMENICA DOPO NATALE

4 Gennaio 2025 / by Padre Angelico / Commenti al vangelo / carne, Dio, giovanni, il-ritorno-di-gesù, luce, padre-angelico-maria-moccia, padri-della-chiesa, vangelo-di-giovanni, verbo

Vangelo Commentato da Venerabile Beda

SECONDA DOMENICA DOPO NATALE

Vangelo di Giovanni 1, 1-18

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.

Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta.

Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni.

Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce.

Veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo.

Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe.

Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto.

A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.

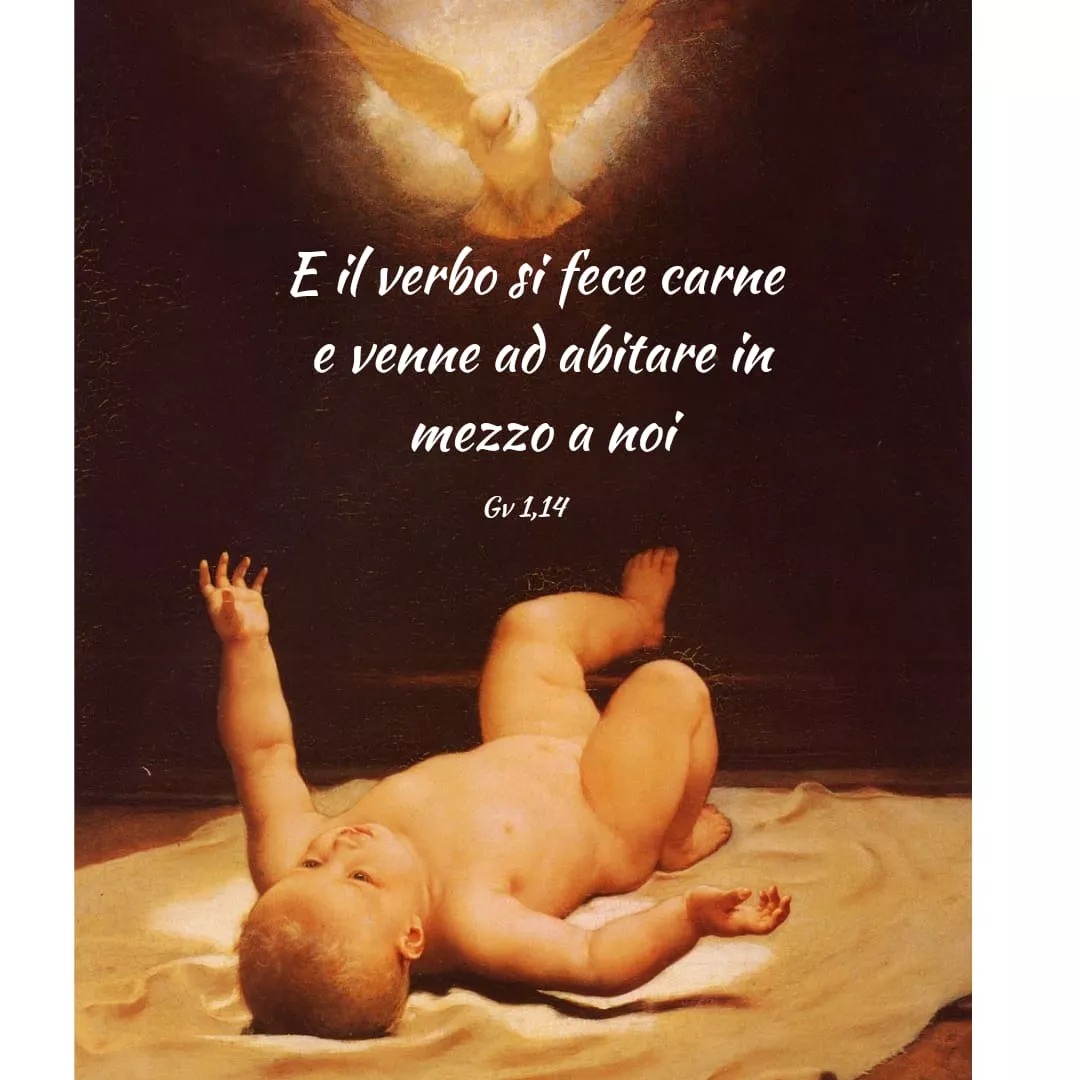

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.

Giovanni gli rende testimonianza e grida: «Ecco l’uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me».

Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia.

Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.

Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato.

OMELIA I, 8 (Gv 1, 1-14)

Poiché abbiamo appreso dalle parole di Matteo e Luca la nascita temporale dell’uomo Gesù Cristo, mediatore fra Dio e gli uomini, che è avvenuta oggi, vogliamo anche esaminare le parole di Giovanni sull’eternità del Verbo, cioè della sua divinità, per la quale è sempre eguale al Padre. Infatti Giovanni per merito di singolare purezza meritò di comprendere e di spiegare il mistero della sua divinità molto più profondamente degli altri. Non senza ragione si tramanda che abbia riposato sul petto del Signore durante l’ultima cena ma con questo racconto ci viene insegnato simbolicamente che egli attinse celeste sapienza più degli altri proprio dal santissimo fonte del suo petto. Perciò a ragione nella figura dei quattro animali è paragonato all’aquila che vola, in quanto l’aquila è solita volare più in alto di tutti i volatili e fissare lo sguardo nei raggi del sole più intensamente di tutti gli altri animali. Gli altri evangelisti camminano, per così dire, col Signore sulla terra, perché hanno raccontato in modo adeguato la sua nascita temporale e i fatti terreni, ma hanno detto poco della divinità. Di Giovanni invece possiamo dire che s’innalza fino al cielo col Signore, poiché parla poco delle sue azioni terrene, ma volando alto con la mente e osservando più limpidamente, ha conosciuto l’eterna potenza della sua divinità, per opera della quale sono state create tutte le cose, e scrivendo l’ha fatta conoscere anche a noi. Perciò gli altri evangelisti descrivono il Cristo nato nel tempo, Giovanni attesta che egli fu fin da principio: «In principio era il Verbo». Gli altri dicono che Cristo apparve d’improvviso tra gli uomini, Giovanni dichiara che fu sempre presso Dio: «e il Verbo era presso Dio». Gli altri affermano che era vero uomo, Giovanni conferma che è vero Dio: «e il Verbo era Dio». Gli altri dicono che visse uomo tra gli uomini per vario tempo, Giovanni dichiara che era Dio presso Dio fin da principio: «Egli era in principio presso Dio». Gli altri narrano i prodigi che operò in quanto uomo, Giovanni insegna che Dio Padre creò ogni creatura visibile e invisibile per mezzo di lui: «Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto». In modo eccezionale Giovanni all’inizio del suo Vangelo istruisce la fede dei credenti e confuta con forza la perfidia degli eretici riguardo alla divinità del Salvatore. Vi furono infatti certi eretici i quali dissero che se Cristo era nato, vi era stato un tempo in cui egli non esisteva. Costoro Giovanni confuta con le sue prime parole:

«In principio era il Verbo». Non dice: In principio il Verbo cominciò a essere, e così dimostra che il Verbo non era nato nel tempo ma esisteva all’origine dei tempi e perciò era nato dal Padre senza alcun inizio temporale, secondo quanto egli stesso dice nei Proverbi: «Dio mi ha posseduto all’inizio delle sue vie prima di fare alcunché da principio, sono stato costituito dall’eternità». Parimenti vi furono eretici che negavano le tre persone della santa Trinità, dicendo che Dio quando vuole è Padre, quando vuole è Figlio, quando vuole è Spirito Santo; egli tuttavia è uno solo. Confutando il loro errore Giovanni aggiunge:

«E il Verbo era presso Dio». Se infatti uno era presso l’altro, il Padre e il Figlio sono due e non uno solo. Se poi Dio ora è Padre, ora è Figlio, ora è Spirito Santo, allora la natura della sostanza divina sarebbe soggetta a mutamento, mentre l’apostolo Giacomo afferma esplicitamente: «Presso di lui non vi è cambiamento, né ombra di variazione». Parimenti vi furono alcuni iniziatori di una dottrina erronea i quali professavano Cristo solo uomo, e non credevano che fosse anche Dio. Questi Giovanni confuta quando dice:

«E il Verbo era Dio». Vi furono poi altri che lo ritenevano, sì, Dio ma fatto tale dal tempo dell’incarnazione, non eterno e nato dal Padre prima dei secoli. Perciò si ricorda che uno di costoro abbia detto: Non invidio a Cristo di essere diventato Dio, perché anche io, se voglio, posso diventare come lui. L’evangelista respinge l’empia opinione di costoro quando dice:

«Questo era in principio presso Dio». Cioè, questo Verbo che è Dio non cominciò nel tempo ma in principio era Dio presso Dio. Furono parimenti nemici della verità coloro che non negarono che Cristo tosse esistito anche prima del parto della Vergine, ma sostenevano che in quanto Dio egli non era nato dal Padre, ma era stato creato da lui e perciò lo credevano minore del Padre in quanto creatura. Anche questi condanna la parola dell’evangelista quando dice:

«Tutte le cose furono create per mezzo di lui e senza di lui nulla fu creato». Se infatti nessuna creatura fu creata senza di lui, è chiaro che non è creatura colui per opera del quale è stata creata ogni creatura. E perché nessuno, a sentire che la creazione è stata fatta per opera del Signore, avesse a credere soggetta a mutamenti la sua volontà, quasi che d’un tratto avesse voluto effettuare la creazione, che non aveva fatto mai prima dall’eternità, l’evangelista dichiara apertamente che la creazione è stata fatta nel tempo ma che nell’eterna sapienza del Creatore è stato sempre disposto quando e quale sarebbe stata creata. Ecco come dice:

«Ciò che è stato fatto in lui era vita». Cioè, tutto ciò che è apparso creato nel tempo sia animato, sia inanimato, questo nella mente spirituale del Creatore aveva sempre vissuto e tuttora vive. Perciò non è coeterno al Creatore ciò che egli ha creato, ma è a lui coeterna la ragione della sua volontà, nella quale dall’eternità ha stabilito che cosa e quando creare, come governare il creato perché sussista, a quale fine condurre le singole cose che ha creato.

Segue: «E la vita era la luce degli uomini». Con questa espressione l’evangelista dichiara apertamente che la ragione vitale, da cui tutte le cose sono state create, disposte e vengono governate, illumina non tutte le creature ma solo quelle razionali, affinché possano essere intelligenti. Solo gli uomini, in quanto creati a immagine di Dio, possono ricevere la sapienza, gli animali no. Ma neppure l’uomo che è «animale» può comprendere le cose che sono dello Spirito di Dio. Perciò, dopo aver detto giustamente «e la vita era la luce degli uomini», aggiunge a proposito di quanti, regredendo di molto dal privilegio della condizione umana, sono stati paragonati dal salmista ad animali irrazionali e sono diventati simili a quelli e perciò a ragione vengono privati della luce della verità:

«La luce – dice – risplende nelle tenebre ma le tenebre non l’hanno compresa». Luce degli uomini è Cristo, che illumina con la presenza della sua conoscenza i cuori di quegli uomini che meritano di essere illuminati. Le tenebre sono gli stolti e i malvagi, dei quali la luce dell’eterna sapienza conosce esattamente le realtà del cuore, mentre essi non possono comprendere con la loro intelligenza i raggi di quella luce, come quando un cieco, anche quando viene colpito dal raggio del sole, non può vedere il sole, la cui luce lo colpisce. Costoro tuttavia la misericordia divina non ha disprezzato irrimediabilmente ma ha offerto loro la medicina della salvezza, per poter arrivare a vedere la luce. La stessa luce invisibile, la stessa sapienza di Dio si è rivestita della carne per poter essere vista, affinché, apparendo sotto l’aspetto di uomo e parlando agli uomini, possa guidare gradatamente i loro animi purificati dalla fede alla conoscenza del suo aspetto divino. Prima di lui fu inviato un uomo di grandi meriti, dalla cui testimonianza tutti fossero preparati ad ascoltare la sapienza di Dio appena fosse apparsa, a vedere il sole di giustizia oscurato ora dalla nube del corpo, cioè a vedere e ascoltare l’uomo che era Dio, pieno di grazia e di verità.

«Ci fu un uomo inviato da Dio il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza della luce affinché tutti credessero per mezzo suo». Non dice “affinché tutti credessero in lui”: «Maledetto infatti l’uomo che confida nell’uomo e pone la sua forza nella carne»: ma perché tutti credessero per mezzo suo, cioè: grazie alla sua testimonianza credessero nella luce, che ancora non avevano imparato a conoscere, cioè in Gesù Cristo, che dice di sé: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita».

Segue: «Egli non era la luce, ma venne per rendere testimonianza della luce. Era la luce vera che illumina ogni uomo che viene al mondo». A ragione sono chiamati luce i santi, ai quali il Signore dice: «Voi siete la luce del mondo», e l’apostolo Paolo: «Eravate un tempo tenebre, ma ora siete luce nel Signore». Ma c’è grande differenza tra la luce che è illuminata e la luce che illumina, tra coloro che ottengono di partecipare alla vera luce per risplendere e la stessa luce eterna, che non solo basta a risplendere per sé stessa ma illumina con la sua presenza tutti quelli che tocca. A confronto di questa vera luce non solo tutti gli eletti di livello inferiore, ma perfino Giovanni, del quale fra i nati da donna nessuno fu più grande, afferma di non essere luce, perché fosse chiaro che egli non era il Cristo, come si credeva. Giovanni – come è scritto – «era la lampada che arde e risplende», che arde per la fede e l’amore, che risplende con la parola e i fatti. Ma infondere nei petti il dono della luce è solo di colui del quale è detto: «Era la luce vera che illumina ogni uomo che viene al mondo», ogni uomo cioè che è illuminato sia dall’ingegno naturale, sia dalla sapienza divina. Come infatti nessuno può esistere da sé stesso, così anche nessuno può essere sapiente da sé stesso ma solo perché viene illuminato da colui del quale è scritto: «Tutta la sapienza proviene dal Signore Dio». Di qui l’evangelista descrive poi l’una e l’altra natura: la divina per cui è tutto sempre e dovunque, quella umana per cui è nato nel tempo ed è apparso circoscritto in un luogo:

«Era nel mondo e il mondo fu creato per mezzo di lui, ma il mondo non lo conobbe. Venne in casa sua e i suoi non lo ricevettero». Infatti era nel mondo e il mondo è stato creato per mezzo di lui, perché era Dio, perché è tutto e dovunque, perché con la presenza della sua maestà regge senza fatica e contiene senza peso ciò che ha fatto. Ma il mondo non lo ha conosciuto, perché la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non lo hanno compreso. In questo luogo definisce mondo gli uomini ingannati dall’amore del mondo che, aderendo alla creatura, si sono sviati dal riconoscere la maestà del loro creatore. È venuto in casa sua, perché, nato come uomo, è apparso nel mondo che egli aveva fatto in quanto Dio. È venuto in casa sua perché si è degnato di incarnarsi nella gente di Giudea, che al di sopra degli altri popoli aveva unito a sé con grazia speciale. Era dunque nel mondo ed è venuto nel mondo. Era nel mondo con la divinità, è venuto nel mondo con l’incarnazione. Infatti venire e andarsene è proprio dell’essere uomini; rimanere ed essere è proprio della divinità. Poiché dunque era nel mondo con la divinità e il mondo non lo ha conosciuto, si è degnato di venire nel mondo con l’umanità, perché almeno così il mondo lo conoscesse. Ma vediamo che cosa segue:

«Venne in casa sua e i suoi non lo accolsero». Colui che nella potenza della divinità, Signore e Creatore di tutte le cose non avevano conosciuto, questi non vollero accogliere quando; pur nella debolezza della carne, risplendeva per i miracoli. E, cosa più grave, non lo hanno accolto i suoi, cioè gli uomini che egli aveva creato. I giudei, che aveva scelto a popolo prediletto, ai quali aveva rivelato il mistero della sua conoscenza, che aveva glorificato con le azioni meravigliose dei padri, ai quali aveva dato la conoscenza della sua Legge, tra i quali aveva promesso di incarnarsi e ai quali si mostrò incarnato come aveva promesso, costoro non lo hanno voluto accogliere quando venne, e in gran parte lo hanno respinto. Ma non lo hanno rifiutato tutti, altrimenti nessuno si sarebbe salvato e la sua incarnazione sarebbe stata inutile. Ora invece molti lo hanno accolto dall’uno e dall’altro popolo, poiché hanno creduto, e a questi accenna l’evangelista quando dice:

«A quanti lo ricevettero, a quelli che credono nel suo nome diede il potere di diventare figli di Dio». Consideriamo, fratelli carissimi, quanto sia grande la grazia del nostro redentore, quanto sia grande l’abbondanza della sua dolcezza Nacque unigenito dal Padre e non ha voluto rimanere solo; è disceso in terra per cercare fratelli ai quali poter dare il regno del Padre suo. Nacque Dio da Dio e non ha voluto rimanere solo Figlio di Dio; si è degnato di essere anche figlio dell’uomo, non lasciando ciò che era ma assumendo ciò che non era, per trasformare gli uomini in figli di Dio, per rendere coeredi della sua gloria quelli che cominciavano ad avere per grazia ciò che egli aveva sempre per natura. Consideriamo quanto sia grande la forza della fede, per la quale è dato agli uomini il potere di diventare figli di Dio. Sì che a ragione è scritto: «Il giusto vivrà in virtù della fede». Vive infatti il giusto in virtù della fede, non di quella che si professa solo con le labbra ma di quella «che opera con amore»; altrimenti «la fede che non ha le opere è morta in sé stessa». Nessuno si disprezzi, nessuno disperi della sua salvezza; corriamo tutti, corriamo uno per uno per meritare, noi che eravamo lontani, di diventare vicini in virtù del sangue di Cristo. Vediamo ciò che è detto: «A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio». «A quanti — dice — lo hanno accolto». «Infatti Dio non ha preferenze di persone, ma gli è accetto colui che lo teme e osserva la giustizia di qualsiasi razza sia». In che modo coloro che credono possano diventare figli di Dio e quanto questa generazione differisca da quella carnale, l’evangelista spiega subito dopo:

«I quali non dal sangue, né da volere della carne, né da volere dell’uomo sono nati ma da Dio». La generazione di tutti noi secondo la carne ha tratto origine dal sangue, cioè dalla natura dell’uomo e della donna e dall’unione coniugale; invece la generazione spirituale è concessa dalla grazia dello Spirito Santo e il Signore la distingue da quella carnale dicendo: «Chi non rinascerà per acqua e Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio. Quel che nasce dalla carne è carne; quel che nasce dallo Spirito è Spirito». Ma perché nessuno dubiti di poter diventare figlio di Dio e coerede di Cristo, l’evangelista dà l’esempio dello stesso Figlio di Dio, che si è degnato di diventare uomo e di abitare fra gli uomini affinché, partecipando egli della fragilità umana, facesse partecipi gli uomini della sua divina virtù.

«E il Verbo si fece carne e abitò tra noi». Cioè il Figlio di Dio si è fatto uomo e ha abitato tra gli uomini. Infatti la Scrittura è solita designare tutto l’uomo nominando ora l’anima, ora la carne: l’anima, come è scritto che Giacobbe scese in Egitto con settanta anime; la carne, poiché è scritto: «e vedrà tutta la carne la salvezza di Dio». Infatti né le anime potevano discendere in Egitto senza corpi, né la carne può vedere alcunché senza anima, ma in un passo si designa l’intero uomo come anima, nell’altro come carne. Così nel nostro passo dove si dice: «e il Verbo si fece carne» non si deve comprendere altro se non questo: Dio si è fatto uomo rivestendosi di carne e di anima; come ciascuno di noi uomini consta di carne e di anima, così dal tempo dell’incarnazione Cristo consta di divinità, anima e carne. Colui che era vero Dio dall’eternità per l’eternità ha assunto nel tempo, nell’unità della sua persona, il vero uomo che prima non aveva.

Segue: «E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come d’Unigenito del Padre, pienezza di grazia e di verità». La gloria di Cristo, che gli uomini non avevano potuto vedere prima dell’incarnazione, la videro dopo l’incarnazione, guardando l’umanità che rifulgeva di miracoli e comprendendo che la divinità vi era nascosta dentro: specialmente coloro che sul monte santo meritarono di contemplare la gloria di lui trasfigurato prima della passione, «quando scese una voce dal glorioso splendore che disse: “Questo è il mio Figlio diletto in cui mi sono compiaciuto”»; e dopo la passione videro la gloria della risurrezione e ascensione e furono rinfrancati magnificamente dal dono del suo Spirito. Per tutti questi prodigi riconobbero che tale gloria conveniva non a qualsivoglia dei santi ma solo a quell’uomo che, in quanto Dio, era unigenito del Padre. E proprio quel che segue:

«Pienezza di grazia e di verità». Era pieno di grazia l’uomo Gesù Cristo, cui fu concesso come dono singolare, al di sopra di tutti i mortali, di essere anche vero Dio fin dal momento in cui cominciava a essere concepito nel seno della Vergine e a diventare uomo. Perciò la gloriosa sempre vergine Maria dobbiamo crederla e professarla non solo madre dell’uomo Cristo ma anche madre di Dio. Egli era ed è pieno di verità, grazie alla divinità del Verbo, che si è degnata di assumere quell’uomo, singolarmente scelto, per costituire con lui la persona di Cristo; e ciò senza mutare alcunché della sua divina sostanza — come invece vogliono alcuni eretici – per formare la natura dell’uomo: ma rimanendo con quella tutto intero presso il Padre, assunse dal seme di Davide tutta intera la natura di vero uomo, che non aveva. Perciò, fratelli carissimi, noi che adoriamo oggi con devozione annualmente ricorrente la nascita del nostro redentore, dobbiamo aderire con amore non solo alla natura umana ma anche alla divina, non una sola volta all’anno ma sempre; quella divina, da cui siamo stati creati quando non esistevamo, quella umana, da cui siamo stati ricreati, dopo che eravamo perduti. Infatti la divina potenza del nostro creatore poteva anche ricrearci senza assumere l’umanità; ma la debolezza umana del nostro redentore non avrebbe potuto ricrearci, se la divinità non l’avesse assunta, non vi avesse preso dimora e non avesse operato per suo mezzo. Perciò il Verbo si è fatto carne, cioè Dio si è fatto uomo e ha abitato tra noi: in tal modo grazie all’aspetto umano si è adattato a vivere tra noi, ci ha istruito con la parola, ci ha dato esempio di vita, ha combattuto per noi contro il nemico, morendo e risorgendo ha distrutto la nostra morte; grazie poi alla divinità coeterna al Padre, vivificandoci interiormente ci ha innalzato alle realtà divine, ci ha concesso la remissione dei peccati e parimenti i doni dello Spirito Santo, e dopo il compimento delle opere buone ci conduce a contemplare non solo la magnificenza della sua gloriosa umanità ma anche l’immutabile essenza della sua divina maestà, nella quale vive e regna col Padre nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

OMELIA I, 2 (Gv 1, 15-18)

Il precursore del nostro Redentore rendendogli testimonianza annunzia in modo evidente l’eccellenza della sua umanità e parimenti l’eternità della sua divinità. Proclamava infatti a gran voce ciò che voi, fratelli miei, avete udito or ora dalla lettura del Vangelo: «Era lui quello del quale vi dicevo: “Colui che verrà dopo di me è stato fatto prima di me, perché era prima di me”». Quando dice: «colui che verrà dopo di me» suggerisce la sequenza dell’economia dell’incarnazione, secondo la quale Cristo, nato dopo di lui, dopo di lui avrebbe predicato, battezzato, operato miracoli e patito la morte; quando poi aggiunge: «è stato fatto prima di me» indica l’eccellenza della sua umanità, per la quale era da anteporre a tutte le altre creature. Quando infatti dice: «è stato fatto prima di me» non si riferisce alla successione di tempo, ma alla differenza di dignità, come per esempio è scritto di Giacobbe che benedice i figli di Giuseppe: «E mise Efraim prima di Manasse», dove a ragione Manasse avrebbe potuto dire: colui che è venuto dopo di me è stato fatto prima di me, cioè: chi è nato dopo di me mi ha preceduto per potenza di regno. Così Giovanni ha detto del Signore: «colui che verrà dopo di me è stato fatto prima di me», nel senso che colui che sarebbe venuto a predicare dopo di lui lo avrebbe preceduto per l’eccellenza e l’autorità del sacerdozio perenne. Perché poi colui che sarebbe venuto dopo di lui lo avrebbe preceduto per dignità, Giovanni lo ha spiegato quando ha detto: «perché era prima di me»; cioè, poiché egli era Dio eterno prima dei secoli, per questo pur se nascerà dopo di me, mi precederà per gloria di maestà anche in quanto all’umanità che verrà ad assumere. L’evangelista dunque, dopo aver esposto la testimonianza che il precursore del Signore aveva dato di lui, torna subito alla testimonianza che anche egli stesso aveva cominciato a rendergli. Infatti continua:

«E dalla pienezza di lui che noi tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia». Prima aveva detto: «e il Verbo si è fatto carne e ha abitato fra noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come d’Unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità». Dopo aver confermato questo concetto con la testimonianza del precursore che aveva detto: «Era lui quello del quale vi dicevo: “Colui che verrà dopo di me è stato fatto prima di me, perché era prima di me”», riprende di nuovo ciò che aveva cominciato, dicendo: «È dalla pienezza di lui che noi tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia». Infatti il Signore era pieno di Spirito Santo, pieno di grazia e di verità, perché, come dice l’apostolo: «In lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità»; di tale pienezza noi tutti abbiamo ricevuto in proporzione delle nostre capacità, poiché «a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura voluta dal beneplacito di Cristo». Perché solo dell’uomo Gesù Cristo, unico mediatore fra Dio e gli uomini o si è potuto dire veramente: «Sopra di lui poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timor di Dio». In effetti tutti i santi ricevono non la pienezza del suo Spirito ma quanto egli dona della sua pienezza: «dallo Spirito a uno è dato il linguaggio della sapienza, a un altro il linguaggio della scienza, secondo il medesimo Spirito; a uno la fede nel medesimo Spirito, a un altro il dono delle guarigioni nell’unico Spirito; a uno il dono di operare miracoli, a un altro la profezia; a uno il discernimento degli spiriti, a un altro la diversità delle lingue, e a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le compie un solo e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole». Perciò, dato che dalla pienezza del nostro Creatore non solo alcuni ma tutti abbiamo ricevuto tutto ciò che abbiamo di buono, dobbiamo stare molto attenti che nessuno incautamente si insuperbisca per il suo buon pensiero o la sua buona azione. Altrimenti, se sarà stato ingrato verso il donatore, perderà il bene che ha ricevuto e giustamente sarà ripreso dal rimprovero dell’apostolo: «Che cosa hai tu che non hai ricevuto? E se l’hai ricevuto, perché te ne glori come se non l’avessi ricevuto?». E lo stesso apostolo in un altro passo chiaramente afferma che non avrebbe potuto né conoscere né fare alcunché di degno, se non avesse ricevuto dalla pienezza di Cristo: «Non che da parte nostra possiamo rivendicare qualche cosa, come proveniente da noi, perché la nostra capacità viene da Dio», e altrove: «La grazia che egli mi ha dato non fu vana, ma ho lavorato più di tutti loro; non io ma la grazia di Dio insieme a me». E con insistenza inculca nei suoi ascoltatori l’esigenza di pensare sempre a questo con umiltà, per cui dice: «Adoperatevi per la vostra salvezza con timore e con tremore. È Dio che produce in voi, a suo piacimento, il volere e l’operare».

L’evangelista, dopo aver detto che tutti noi abbiamo ricevuto dalla pienezza di Cristo, subito aggiunge: «Grazia sopra grazia». Dice cioè che abbiamo ricevuto duplice grazia: una per il presente e una per il futuro: per il presente «la fede che opera con l’amore», per il futuro la vita eterna. Certo la fede che opera con l’amore è grazia di Dio: la capacità di credere, amare, operare il bene che abbiamo appreso, non l’abbiamo ricevuta per qualche nostro merito precedente, ma perché ce l’ha donata il Signore che dice: «Non siete voi che avete eletto me, ma io ho eletto voi e vi ho destinati, perché andiate e portiate frutto». E la possibilità di ottenere la vita eterna in virtù della fede, dell’amore e delle opere buone, è grazia di Dio, perché, per non deviare dalla retta via, abbiamo sempre bisogno della guida di colui al quale diciamo: «Guidami, Signore, sulla tua via e camminerò nella tua verità». Che è dire: se non mi incammino nella via della verità sotto la tua guida, non sono capace di mantenere la via che ho intrapreso. Per non venir meno nelle buone opere, dobbiamo sempre appoggiarci all’aiuto di colui che dice: «Senza di me non potete fare niente». Per cui giustamente il salmista, a significare che l’inizio della fede e delle buone azioni ci è dato dal Signore, dice: «Il mio Dio mi previene con la sua misericordia»; per insegnarci che dobbiamo portare a termine col suo aiuto il bene che facciamo, di nuovo dice: «La tua misericordia mi seguirà tutti i giorni della mia vita»; per mostrarci che la ricompensa della vita terrena, che ci è data per le buone opere, ci viene concessa gratuitamente, dice: «Colui che ti incorona con la misericordia e la pietà». Ci incorona con la misericordia e la pietà quando ci concede il premio della beatitudine celeste per le opere buone che egli stesso, con la sua misericordia, ci ha concesso di fare. Questo significa che noi «riceviamo grazia sopra grazia». Infatti egli ci ha dato la grazia di vivere rettamente, aiutandoci anche a conservarla senza venir meno; e per questa grazia ci darà la grazia della ricompensa beata, per cui eternamente canteremo le sue misericordie Del resto l’apostolo non ha esitato a chiamare grazia il dono della vita eterna, che certo è dato per i meriti precedenti; egli dopo aver detto che la morte è la mercede del peccato, non ha però voluto dire che la vita eterna è la mercede della giustizia, ma ha detto: «Grazia di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore». Non perché non sia data secondo giustizia per i buoni meriti da un giudice giusto, ma perché proprio i meriti, per i quali essa ci viene data, ci sono stati prima donati gratuitamente dal nostro Salvatore.

Segue: «Infatti la Legge fu data da Mosè, invece la grazia e la verità da Gesù Cristo». Da Mosè è stata data la Legge, che stabilisce che cosa si debba fare, che cosa evitare secondo la volontà divina, ma solo per la grazia di Cristo possiamo compiere ciò che essa comanda. La Legge serviva a far conoscere il peccato, a insegnare la giustizia, a indicare come colpevoli i suoi trasgressori; ma la grazia di Cristo, che si è diffusa nel cuore dei fedeli in virtù dello Spirito di carità, fa sì che si compia ciò che la Legge prescrive Perciò il precetto: «Non desiderare» è Legge data da Mosè in quanto viene prescritto, ma per opera di Cristo diventa grazia quando si compie ciò che viene comandato. Quanto alla verità, è stata realizzata grazie a Cristo perché la Legge conteneva l’ombra dei beni futuri, non proprio l’immagine delle cose. Così altrove dice l’apostolo: «Tutte queste cose accaddero a loro in figura»; ma Cristo invece dell’ombra ha mostrato la luce della verità, invece della prefigurazione della Legge proprio l’immagine delle cose, che prima veniva appunto rappresentata simbolicamente; lo ha fatto quando, donando ai discepoli la grazia dello Spirito Santo, ha aperto le loro menti affinché comprendessero le Scritture. La Legge fu data da Mosè quando egli comandò che il popolo fosse purificato con l’aspersione del sangue dell’agnello; la grazia e la verità, che erano rappresentate simbolicamente nella Legge, sono state date da Cristo quando egli, patendo sulla croce, ha lavato i nostri peccati col suo sangue. La Legge fu data da Mosè quando egli, istruendo il popolo con precetti salutari, predisse al popolo che, se l’avesse osservata, sarebbe entrato nella terra promessa e ci sarebbe vissuto per sempre. Altrimenti sarebbe stato abbattuto dal nemico. La grazia e la verità sono state date da Cristo quando, dandoci il dono del suo Spirito, ci ha concesso di poter comprendere e osservare la Legge in senso spirituale e ora introduce coloro che l’osservano nella vera beatitudine della vita celeste, prefigurata dalla terra promessa. Quale sia poi il culmine della grazia e della verità, che ci è stata data da Cristo, l’evangelista chiarisce quando aggiunge:

«Nessuno ha mai veduto Dio; il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, egli ce l’ha fatto conoscere». Infatti nessuna grazia più grande può essere data agli uomini, nessuna verità può essere conosciuta dagli uomini più profonda di quella che l’unigenito Figlio di Dio fa conoscere ai suoi fedeli: «Beati i puri di cuore perché vedranno Dio»; e pregando il Padre dice: «Questa è la vita eterna, che conoscano te, solo vero Dio, e colui che hai mandato Gesù Cristo». Ma poiché in questa nostra vita non possiamo di certo attingere la beatitudine di questa grazia e di questa verità, a ragione viene detto: «Nessuno ha mai veduto Dio», cioè; chi è ancora avvolto dalla carne mortale e corruttibile, non può vedere la luce illimitata della divinità. Perciò l’apostolo dice ancor più chiaramente: «Nessun uomo ha mai veduto né può vedere Dio». Nessun uomo significa nessuno ancora appesantito da spoglie umane, ancora soggetto, nel modo di vivere, a incorrere nel peccato. Perciò quando Mosè, desiderando vedere proprio nella sua natura quel Dio che vedeva nella sembianza dell’angelo, così pregava: «Se ho trovato grazia davanti agli occhi tuoi, mostrami la tua gloria», si sentì dire: «Non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo mi vedrà e vivrà». Né dobbiamo credere in contrasto con quest’affermazione il fatto che in altri passi della Scrittura si tramanda che qualche volta i patriarchi e i profeti hanno visto Dio. Il Signore infatti apparve ad Abramo nella valle di Mambre. E Giacobbe dice: «Ho visto il Signore faccia a faccia». E parimenti Isaia: «Nell’anno in cui morì il re Ozia vidi il Signore, che sedeva sopra un trono alto ed elevato». Ma dobbiamo intendere che in tutte le visioni di tal genere questi santi uomini hanno contemplato Dio non nell’aspetto della sua natura ma attraverso una qualche immagine. I santi perciò hanno visto Dio per tramite di una creatura posta sotto i loro occhi, per esempio fuoco, angelo, nube, fulmine; perciò dice il vero Giovanni quando afferma: «Nessuno ha mai visto Dio»; ed è vero ciò che viene detto a Mosè: «Nessun uomo mi vedrà e vivrà». Ancora racchiusi nel fragile involucro della carne, gli uomini solo attraverso le circoscritte immagini delle cose possono vedere colui che non sono assolutamente capaci di vedere nella luce illimitata della sua eternità.

In che modo poi si debba arrivare alla visione della luce immutabile ed eterna, l’evangelista lo espone subito dopo dicendo: «L’unigenito Figlio che è nel seno del Padre, egli ce l’ha fatto conoscere». In modo analogo si è espresso il Signore: «Nessuno può venire al Padre mio se non per mio tramite». E altrove: «Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio l’avrà voluto rivelare». Guidati da lui dobbiamo venire al Padre, grazie al suo insegnamento dobbiamo conoscere che il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo sono un unico Dio e Signore. Infatti egli stesso, fattosi uomo per noi e parlandoci sotto forma umana, ci ha rivelato con evidenza che cosa dobbiamo comprendere dell’unità della santa Trinità, in che modo i fedeli si debbano adoperare per contemplarla, con quali azioni debbano raggiungerla. Egli stesso, educandoci coi sacramenti della sua incarnazione e santificandoci coi doni del suo Spirito, ci aiuta a diventare capaci di arrivare a essa; compiuto l’ultimo giudizio in sembianza di uomo, egli stesso ci introdurrà in alto alla visione della sublime maestà e ci farà conoscere in modo meraviglioso i misteri dei cieli.

Quanto poi alle parole: «che è nel seno del Padre», esse significano: nel segreto del Padre. Infatti il seno del Padre non si deve intendere puerilmente a somiglianza della piega che abbiamo nelle vesti, né dobbiamo credere che Dio stia seduto come noi, mentre non ha struttura e forma delle membra umane; ma poiché il nostro seno è qualcosa di intimo, la Scrittura, usando il nostro modo di parlare, dice che è nel seno del Padre colui di cui vuole far intendere che sta sempre nell’intimo del Padre, dove la mente umana non può raggiungerlo. Ma il Figlio unigenito non rivelerà Dio, cioè non manifesterà agli uomini la gloria della Trinità una e santa, che è un unico Dio, soltanto nel momento in cui, dopo il giudizio universale, condurrà parimenti tutti gli eletti alla visione della sua luce; ma lo rivela anche ogni giorno, quando a beneficio dei singoli fedeli perfetti, subito dopo che sono stati liberati dalla corruzione della carne, comincia ad adempiere ciò che ha promesso quando ha detto: «Chi ama me è amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi rivelerò a lui». Mi rivelerò – dice — a quelli che mi amano, perché quanti mi hanno conosciuto mortale nella loro natura mi possano ormai conoscere uguale al Padre e allo Spirito Santo nella mia natura. Bisogna credere che questo sia avvenuto e avvenga a beneficio degli apostoli, dei martiri, dei confessori e di tutti gli altri uomini di vita più severa e perfetta, uno dei quali, conscio dei suoi travagli, non esitò ad affermare di sé stesso: «Desidero morire per essere con Cristo». Del resto molti sono nella Chiesa i giusti che, dopo il distacco dalla carne, vengono accolti subito nel beato riposo del paradiso e qui aspettano in grande gioia e in grande stuolo di beati di giungere alla risurrezione dei corpi e di apparire al cospetto di Dio. Ma purtroppo alcuni che, pur predestinati per le loro buone opere alla sorte degli eletti, sono usciti dal corpo contaminati da qualche macchia, poiché dopo la morte devono essere puniti severamente, sono accolti dalle fiamme del fuoco purificatore e qui, fino al giorno del giudizio, vengono purificati dalla sozzura dei peccati per mezzo della lunga prova di tale fuoco, ovvero sono liberati prima dalle pene, grazie alle preghiere degli amici fedeli, alle loro elemosine, ai digiuni, alle lacrime, alle offerte di sante messe, e così anch’essi giungono al riposo dei beati. A tutti costoro il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, rivelerà Dio secondo le capacità che ognuno ha di comprenderlo quando, al momento della risurrezione, avrà dato la benedizione egli che ha dato la Legge perché tutti, passando dalla virtù della fede e della speranza alla capacità della contemplazione, vedano Dio degli dei in Sion, cioè il Dio della verità immutabile, per cui i benefici e doni eterni si rende lode e grazie per tutti i secoli dei secoli.